芋虫のつぶやき

|

VOL26:(251〜260)

| |

251「せぎの風景」

安曇野からせぎ(堰)のせせらぎの音が消えてしまった。水田を碁盤の目のように整地する圃場整備事業がほとんどの地域で終了し、水路もU字溝

に変わったためである。

国営公園計画地の一角に、かつて安曇野のここかしこにあった懐かしいせぎの風景を見ることができる。 こうしたせぎの周辺は、ヤナギやハンノキなどの畦畔木(けんはんぼく)が植えられ、野草も豊かであった。 ここでせせらぎの音を聞いていると心が和む。そして、失われたたくさんの風景は、安曇野にとってかけがえのないものであったと改めて思う のである。 写真1:せぎの風景 2003.4.6 堀金村 写真2:アオイスミレ 2003.4.10 堀金村 |

写真1(せぎの風景) 写真2(アオイスミレ)

| 252「トンボ池」

4月6日、平成15年度の三郷昆虫クラブの開講式が行われ、今年も20名ほどの小中学生の参加をみた。

式終了後、恒例となっている役場前のビオトープ池の清掃を親子で行い、枯れた水草やゴミを取り除いたり、池に生息する水生昆虫を探したりし た。 クロスジギンヤンマの大きなヤゴやミズカマキリが見つかるたびに歓声があがった。 この池に水草を植えて7年近くになる。以来、水の入れ替えは一度もしていない。この池は水草などによって水質が保たれ、生き物たちを育んでい る。 以前、40匹を超えるクロスジギンヤンマが羽化した年もあった。今年はどうだろうか。 写真:2003.4.6 三郷村役場前 中田信好氏撮影

写真1(ビオトープの清掃1) |  写真2(ビオトープの清掃2)  写真2(ミズカマキリ)

| 253「タテハチョウ」

気温が20度を超え、汗ばむ陽気となった16日、安曇野の山麓では、チョウたちが活発に飛んでいた。

この日、確認したチョウ類は14種類。とくに成虫で越冬したタテハチョウの仲間が目に付いた。 傷み、色あせた翅は、厳しい冬を耐えた証でもある。 写真: 左上 シータテハ 右上 キタテハ 左中 エルタテハ 右中 ヒオドシチョウ 左下 クジャクチョウ 右下 ルリタテハ 2003.4.16堀金村

写真1(タテハチョウ) |

| 254「アマナ開く」

この前紹介した、野生のチューリップ「アマナ」も満開になっていた。

アマナの蜜を求めて、ビロードツリアブが集まっていた。その名のとおり、やわらかそうな毛につつまれた、どこかユーモラスな虫である。 今日は、キバナノアマナも見つけた。アマナは一本の花茎に一つの花なのに対し、キバナノアマナは複数の花を付ける。 写真1.2:2003.4.16 安曇野 写真3 :2003.4.17 安曇野

写真1(アマナ) |  写真2(ビロードツリアブ)  写真2(キバナノアマナ)

| 255「常念坊」

常念岳(2,857メートル)の東側面に現れる「常念坊」の雪形は、安曇野の春の風物詩である。

まだその全容を現してはいないが、袈裟を着て念仏をとなえる僧の形は十分に見て取れた。 安曇野からは、常念坊のほかに蝶ケ岳の「蝶」、鉢伏山の「雁」、爺ケ岳の「種まき爺さん」などの雪形を見ることができる。また、双眼鏡が あれば、鹿島槍ケ岳の「ツルとシシ」や、大日岳の「鶏」も観察できる。 雪形は刻々と変化を遂げていく。残雪が織り成す芸術をしばらくは楽しむとしよう。 写真:2003.4.18 堀金村

写真1(常念坊1) |  写真2(常念坊2)

| 256「ヒメギフチョウ」

昨年よりも二週間ほど遅れてヒメギフチョウが姿を見せた。このチョウの出現は、本格的な春の訪れを強く印象づける。

「ヒメギフチョウとカタクリの花」の取り合わせは、チョウに魅せられた者なら誰でも憧れよう。 私も三十年近く生態写真を撮るなかで、どれだけこの場面にエネルギーを費やし、落胆を繰り返してきたことか。 今度こそ至高の一枚をと思いつつ‥。 写真:2003.4.18 安曇野

写真1(ヒメギフチョウ1) |  写真2(ヒメギフチョウ2)

| 257「春の花々」

ここ数日の気温の上昇は、順に出番を待っていた春の花々たちを一斉にステージに上げてしまったようだ。

日当たりのよい斜面では、ニリンソウやヤマエンゴサクが咲き始めている一方で、近くの日陰の北側斜面では、早咲きで知られるアズマイチゲ が咲き誇っていたりする。 とにかく役者が多すぎて、限られた時間のなかでの撮影には厳しいものがある。 今回はそんな花々をまとめてみた。 写真1: 左上 ヤマエンゴサク 右上 ニリンソウ 左中 アズマイチゲ 右中 セリバオウレン 下 カタクリ 撮影 2003.4.17〜18 安曇野 写真2: 左上 ミツバツチグリ 右上 カキドオシ 左中 ダンコウバイ 右中 ショウジョウバカマ 下 オオイヌノフグリ 撮影 2003.4.9〜16 安曇野

写真1(春の花々1) |  写真2(春の花々2)

| 258「桜咲く」

ようやく安曇野も桜の季節を迎えた。黒沢流域のソメイヨシノの並木が見ごろを迎えている。

花見にはもってこいの週末だったが、雨が降り続き風も吹くあいにくの天気となってしまった。明日は霜注意報が出されている。花の傷み具合 が気になるところである。 安曇野には、墓地などにシダレザクラの独立木が多い。なかでも、北小倉のシダレヒガンは、大木で樹勢もよく見事である。一両日中には満開 となるであろう。 写真:2003.4.21 三郷村

写真1(シダレ桜) |  写真2(黒沢桜)

| 259「ハッカハムシ」

好天に恵まれたこの日、黒光りする甲虫を見つけて足を止めた。

その名は「ハッカハムシ」。ハッカやヒメオドリコソウなどのシソ科植物に集まり、体長は1cm弱。ハムシの仲間としては大型の部類に入る。 ところで、独特な翅の模様はどのように作られているのだろうか。ルーペで拡大して見た。表面は、細かい点がバランスよく刻まれている部分 と、平たい楕円状の部分に大別され、楕円斑は細い線でつながっている。まるで、タガネを用いて打ち出された金属のようである。 彫金の技法の歴史は古いとのことだが、創始者はこんなところからヒントを得たのではあるまいか。 写真:2003.4.16 堀金村

写真1(ハッカハムシ1) |  写真2(ハッカハムシ2)

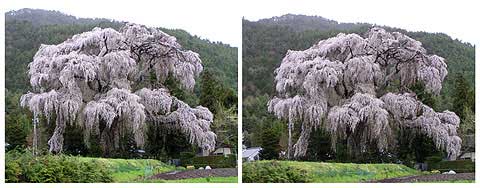

| 260「北小倉のシダレザクラ」

22日、北小倉のシダレヒガンが満開となり、カメラマンたちで賑わっていた。その後、悪天候が続いているので、この日が今年の花の見納め

であろう。

今回、3D画像を作ってみた。撮影間隔が広すぎてやや誇張して見えてしまうが、枝張りの様子などはよく分かると思う。 ◆立体視は平行法で。左の写真は左眼で、右の写真は右目で凝視。二つの写真が中央で合体すると飛び出して見えます。 写真:2003.4.22 三郷村北小倉

写真1(シダレザクラ1) |

写真2(シダレザクラ2) |  | |

|BACK(VOL25へ) |NEXT(VOL27へ)|

copyright by peko 2003-